Religion hat in Kindertageseinrichtungen viele Perspektiven. Religiöse und kulturelle Fragen spielen im Leben von Kindern eine Rolle, vom Essen über Festgebräuche bis hin zum alltäglichen Umgang miteinander. Auch Kinder aus Familien ohne Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft können religiöse oder spirituelle Fragen und Bedürfnisse haben. Wie sich jedes Kind beim gemeinsamen Spielen und Begegnen wertgeschätzt fühlen und dabei lernen kann, mit anderen kulturellen und religiösen Lebenspraktiken umzugehen, darüber diskutierten auf der Tagung „Interreligiöse Kompetenz in der Kita - ein Zugewinn für alle“ rund 50 Fachleute aus kommunalen und kirchlichen Trägerorganisationen von Kindertageseinrichtungen, landesweiten Beratungsstellen und Kita-Leitungen, zudem Religionsfachkräfte und christliche und muslimische Religionspädagogen verschiedener Universitäten.

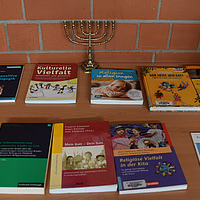

Schon die Zusammensetzung der Teilnehmer machte deutlich, dass das Thema in kirchlichen und in kommunalen Kitas gleichermaßen wichtig ist. An vielen Orten gehen die Erzieherinnen bereits kreativ und erfolgreich damit um, wenn die Kinder zum Beispiel Angebote und Materialien vorfinden, die ihre vielfältigen kulturellen Hintergründe positiv aufnehmen. Häufig, auch das wurde deutlich, sind die Mitarbeiter in den Kitas aber verunsichert, wie groß der eigene Ermessensspielraum ist, wie Eltern und Trägerorganisationen etwa zu Kirchen- und Moscheebesuchen oder zur Einrichtung von interreligiösen Spielzimmern stehen.

Bessere Zusammenarbeit mit Hauptamtlichen

Hier bot die Tagung Gelegenheit zum Austausch über die bereits bestehenden Fortbildungsangebote im Bistum Limburg und zur Vernetzung und Konzeptarbeit, aus der sich eine größere Handlungssicherheit vor Ort ergeben soll. Die Erzieherinnen selbst äußerten den Wunsch nach einer besseren Zusammenarbeit mit pastoralen Hauptamtlichen und mehr Kontakten zu Gemeinden und Vertretern anderer Religionsgemeinschaften vor Ort. Im Austausch zeigte sich, dass es bei der Vernetzung und der Elternarbeit hilfreich ist, wenn die Kita-Teams ihrerseits kulturell und religiös vielfältig sind.

Die katholische Religionspädagogin Judith Weber (Freiburg) entwickelte in ihrem Vortrag das Konzept einer religionssensiblen Bildung. Dazu stellte sie Handlungsgrundsätze vor, die von ihr in Kindertageseinrichtungen mit unterschiedlichen pädagogischen Handlungskonzepten erprobt wurden. Ausgangspunkt ist jeweils das Kind. Die Erzieher sollen die Orte, Erfahrungsräume und Routinen des Alltags in der Kita so gestalten, dass in ihnen eine Beheimatung von Kindern mit unterschiedlichen religiösen Lebenspraktiken möglich ist. Die Kinder sollen dabei ein Gespür für den Umgang mit der Vielfalt religiöser Formen erhalten. Dass die Kita selber ein klares konfessionelles Profil hat, steht dem nach Ansicht der Referentin nicht entgegen.

Fahimah Ulfat, Professorin für islamische Religionspädagogik an der Universität Tübingen, wies darauf hin, dass „Kinder aktive Konstrukteure ihrer eigenen Wirklichkeit sind“. Auch in Bezug auf ihre emotionale Beziehung zu religiösen Lebenspraktiken oder in Bezug auf ihre Gottesbeziehung seien sie viel mehr als nur passive Nachahmer ihrer Eltern. Die islamische Religionspädagogik müsse hier also vom einzelnen Kind und seinen Bedarfen ausgehen, und gleichzeitig ein theologisches Konzept formulieren, das mit Blick auf die islamische Tradition authentisch sei. Dazu sei eine Wiederbelebung der Tradition notwendig, um deren vielfältige Potentiale zu nutzen.

Vom Gemeinsamen ausgehen

Clauß-Peter Sajak, Professor für katholische Theologie und ihre Didaktik an der Universität Münster, betonte, dass Kinder bereits im Kita-Alter Unterschiede in den religiösen Lebenspraktiken wahrnähmen und daran eigene Lernprozesse anknüpfen könnten. Daher sei es gut, im interreligiösen Lernen vom Gemeinsamen auszugehen, und zugleich genauso notwendig, Unterschiede aufzuzeigen. Gerade an den Differenzen könnten Kinder sowohl die eigene Besonderheit erfahren als auch eine Freude an der Vielfalt entdecken. Die religiöse Heterogenität der Kinder macht es nach seinen Worten in der Kita möglich, Überschneidungssituationen zu nutzen, religiöse Feste und Feiern entsprechend ihrer Vielfalt zu gestalten und mit den Kindern wertschätzende Gespräche über die eigene Religion und über die religiösen Praktiken anderer zu initiieren.

An positive Erinnerungen anknüpfen

Frank van der Velden, Lehrbeauftragter für interreligiöses Lernen an der katholischen theologischen Fakultät der Universität Mainz, warb für einen ressourcenorientierten Blick auf geflüchtete Familien und ihre Kinder. „Sie bringen häufig aus ihren Herkunftsländern nicht nur akute traumatische Erlebnisse von Vertreibung und Flucht mit“, betonte er. Aus der Zeit vor der Krise erinnerten sie sich vielmehr auch an langjährige Erfahrungen mit einem funktionierenden gesellschaftlichen Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religions- und Kulturzugehörigkeit. Es sei für das Zusammenleben in Deutschland wichtig, dass Geflüchtete an solchen positiven Narrativen aus der eigenen kulturellen Tradition anknüpfen könnten. (pm)

Die Tagung wurde von der Katholischen Erwachsenenbildung Hessen e.V. in Kooperation mit der Goethe-Universität Frankfurt und der Abteilung Kindertageseinrichtungen im Bistum Limburg organisiert und aus Mitteln des Weiterbildungspaktes des hessischen Kultusministeriums gefördert.